2019年度第4回フレッシュ会員研修 [同窓会行事]

9月7日(土)第4回フレッシュ会員研修会が開催されました。

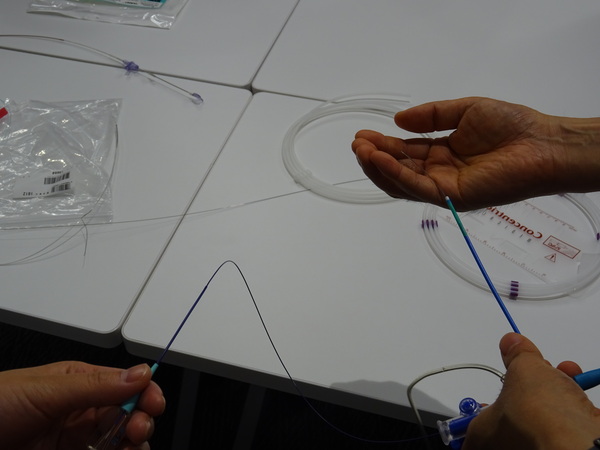

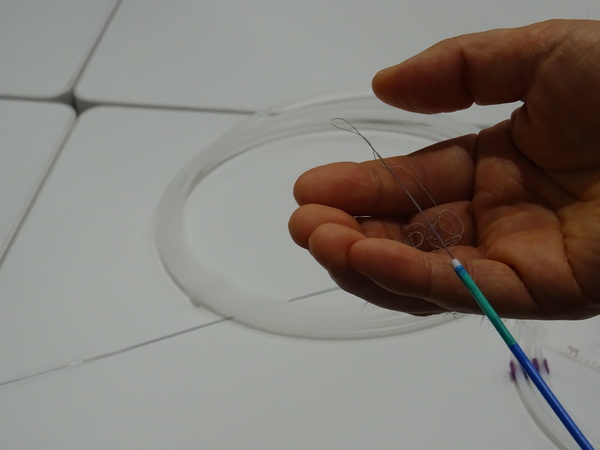

「脳血管障害の治療指針」とのテーマで、大隈病院リハビリテーション部長で脳外科医の川村康博先生にご講話頂きました。

脳卒中の語源など根本的なことから実際の術中の様子,投薬のガイドラインなど私たちの理解に合わせ丁寧に説明していただきとても勉強になりました。

リハビリを行っていく上で「対象者がどのような経緯でリハビリの処方に至ったのか」という背景を知るとその後の介入方法や治療も異なっていくことは理解していましたが,今回のように脳画像と実際の手術を行った経過を見ながら学習したのは初めてだったため,より理解を深めることができました。

また,お話の中で印象に残った内容は「FAST」という脳卒中を疑った場合の判断基準についてです。脳卒中の早期に表出しやすい症状の頭文字をとって名前が付けられており,脳卒中FAST(速い=早期診断)と覚えることができとても理にかなっているなと感じました。

最後に,これから様々な領域で専門性を持ち寄って対象者に関わる「多職種連携」がより求められるかと思います。

そんな中でリハ職の専門性とはなにか。PTとOTの専門性はなんなのか。という問いが生まれるかと思います。

自身の専門性を多職種に伝えていくことはもちろんですが,多職種の専門性を知ることも自身の専門性を高めていくために必要な視点となっていくのではないかと本研修会を通して感じました。

令和元年度 第3回フレッシュ会員研修コース報告 [同窓会行事]

【卒業生研修会】フレッシュ会員研修コース [同窓会行事]

愛知医療学院短期大学と同窓会の共催で、卒業生を対象にした卒後教育としての研修会"フレッシュ会員研修コース"を開催しています。

今回は、卒業生のリクエストもあり、

「精神科領域のリハビリテーション(作業療法)」

というテーマで開催しています。

担当講師は、愛知医療学院短期大学の横山剛先生と、同窓会会員でもある高柳裕美先生です。

開催日時は、

第1回は、6月1日(土)19:00~21:00

第2回は、6月15日(土)19:00~21:00

の日程です。

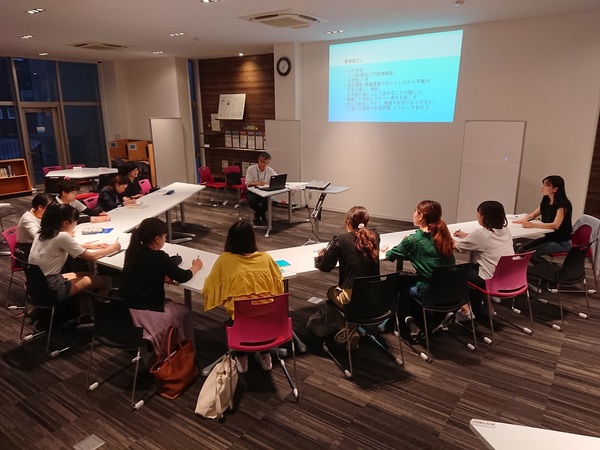

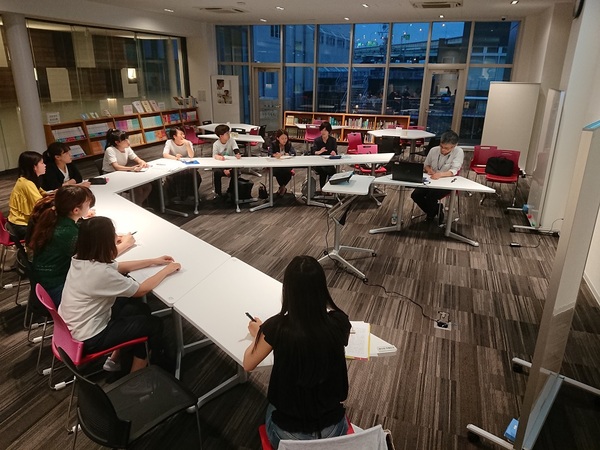

今回の研修会は、受け身の講義形式ではなく、参加者から事例提示をしてもらって、それについて自由にディスカッションする形式で開催しました。

精神科領域のリハビリテーションは、その領域は非常に広く、臨床上の課題も多い分野です。同じような症例であっても、対象者の状態や、背景因子によって本当に多岐にわたっていて、卒業生も作業療法士として、いろいろと悩みながらも日々の診療に取り組んでいます。今回の研修会では、その悩みをぶつけながらも、経験のある先輩の話や、担当してくれた横山先生、高柳先生からのアドバイスなどを聞きながら、得られた知見も多かったのではないかと思います。

"フレッシュ会員研修コース"は、卒業生が日々の臨床の中での悩みをぶつけながら、明日から使える知識や技術を得られる場を目指しています。今後も多くの卒業生の参加をお待ちしております。

連絡先:愛知医療学院同窓会 事務局 ( 鳥居、加藤、松村、高柳 宛 tel.052-409-3311 )

【横山先生からのメッセージ】

「実践の学び合いの場として」

今回卒業生および同窓会の皆様のご協力により、フレッシュ会員研修コースの番外編としての精神科領域のリハビリテーション(作業療法)研修会を設定していただきました。

ありがとうございます。教科書を読み、教えてもらえば即臨床で実践出来る、と言うものが少ないのが精神科領域であるだけに、事例検討をする事は非常に有意義であると思います。セラピストがどのような思いで作業療法を行っているか、患者様はどのような事を困難と感じているか、願っている事は何であるのか、など主観的な部分をも取り扱うのが作業療法です。「自己の治療的利用」という言葉があります。セラピスト自身が持つ特性が作業療法の中で活かされるのだという事です。ですからフレッシュなセラピストの方々が試行錯誤しながら、また意見交換しながら作業療法を進めていく中でご自身の特性に気づき、それを活かせるようになり、作業療法士としてのアイデンティティが確立されるのだと思います。講師として私も参加しますが、私が唯一絶対の答えを持っているのではありません。私という枠組みの中での思いや考えがあるのであり、そういった各自の思いや考えを伝え伝えられる事でより患者様の理解が進んできます。この事を通して勇気をもらう、後押しされる体験になると思います。実践の学びあいの場を今後も続けて生きたいと思います。

第5回新卒者研修コースを開催しました! [同窓会行事]

![]() 8月5日(土)19:00より第5回新卒者研修コースを行ないました

8月5日(土)19:00より第5回新卒者研修コースを行ないました![]()

今回の前半のテーマは「地域リハビリテーション」、講師

はリハビリデイズ☆アン代表、理学療法士の加藤成美先生です。

PT・OTの職域が拡大しており、法改正に伴ってその需要は変化して

いることを学びました![]()

病院で働くPT、OTもゴール設定をする際には、対象の方の環境、

どのような生活を送るのか考えていくことが必要と学びました。

また、関連職種との連携が重要ということを改めて感じました![]()

後半は「訪問リハビリテーション」、偕行会リハビリテーション病院、

作業療法士の加藤奈美先生です。

事例を交えながら講義をして頂き、訪問リハビリの役割を学びました。

訪問リハビリでは、環境の評価や提案を行い、日常生活を実施しやすく

することで、機能を使用する頻度が増え、結果的に機能が向上する

ケースがあることを知りました![]()

介護保険では利用者さんと関わる時間が少ないため、その中でリハの

成果や満足度を上げるために何をするべきか考えることが必要と分かりました![]()

次回の新卒者研修コースは

9月9日19:00~(受付18:45~)

テーマは「内部障害のリハビリテーション」、

講師は愛知医療学院短期大学PT専攻臼井晴信先生、

「関節機能障害と理学療法・作業療法~肩関節を中心に~」、

講師は大隈病院理学療法士宮ノ尾明弘先生です。

ご参加をお待ちしております![]()

第4回新卒者研修会を開催しました!! [同窓会行事]

6月3日(土)19:00より新卒者研修コースを行ないました。

今回の前半のテーマは「高次脳機能障害のリハビリテーション」、講師は愛知医療学院短期大学OT専攻・加藤真夕美先生です。

自分の治療に行き詰った時、目の前の患者さんをよくみて、評価に立ち戻ることが大切と学びました。

また、先生と参加者のみなさんで二重課題障害体験を行ないました。高次脳機能障害をお持ちの患者さんの気持ちが少しだけ分かったような気がしました!

普段の臨床においても、患者さんの行動をよく観察し、評価してどのような対応をしていくか、考えていけると良いですね。

後半は「脳血管障害のリハビリテーション」、愛知医療学院短期大学PT専攻・松村仁実先生です。

臨床でもみることが多い疾患ですが、その個別性から対応が難しいですね。

まずは病気の復習と、回復時期に応じた介入方法について講義を頂き、回復過程に応じて介入の仕方を変えていく必要があると学びました。

PT、OTとしてこれからどのように生き残っていくか、、

自分だからできることを追求していきましょう!

次回の新卒者研修コースは

7月1日19:00~(受付18:45~)

テーマは「精神科領域のリハビリテーション」、

講師は愛知医療学院短期大学OT専攻横山剛先生

「認知症のリハビリテーション」、

講師は愛知医療学院短期大学OT専攻山下英美先生です。

ご参加をお待ちしております!

29年度 第3回新卒者研修会を開催しました!! [同窓会行事]

講師は大隈病院リハビリテーション部部長、脳神経外科医の川村康博先生です。

①「高次脳機能障害のリハビリテーション」 加藤真夕美先生(愛知医療短大OT専攻)

②「脳血管障害のリハビリテーション」 松村仁実先生(愛知医療短大PT専攻)

です。

第2回 新卒者研修コース 開催 [同窓会行事]

4月22日(土)19:00より新卒者研修コースを行ないました。

4月に入職し、少しずつ仕事に慣れてきた頃でしょうか?

久しぶりの仲間との再会に、お互いの状況が気になるところですね。

今回の前半のテーマは「手の外科とリハビリテーション」、講師は愛知医療学院短期大学OT専攻・草川裕也先生です。

各組織の治癒過程を考えながら、何に対してアプローチしていくのか、、?

今後可動域制限の評価・治療をする上で大変参考になりました。

後半は「整形外科分野のリハビリテーション」、愛知医療学院短期大学PT専攻・齋藤誠先生です。

慢性腰痛(疼痛)では器質的な異常が無い、非特異的なものが多いといわれています。人間工学的要因と心理社会的要因の両方の側面からアプローチが必要ということを学びました。今後の患者さんとの関わり方が変わりそうですね。

学生の頃と違い、実際の患者さんに当てはめながら考えたり、講義後に先生に相談している姿が印象的でした!

次回の新卒者研修コースは

5月6日19:00~

テーマは「脳血管障害の治療方針」、

講師は大隈病院リハビリテーション部長、脳外科医の川村康博先生です。

同窓会秋季研修会 [同窓会行事]

10月1日(土)に、平成28年度同窓会秋季研修会を開催しました。

今回は、伊藤真波さんを講師に迎え、“あきらめない心”と題して講演を行っていただきました。

伊藤さんは、看護師です。それも片腕の看護師。そして、元パラリンピック水泳競技日本代表選手です。さらに、主婦であり、一児の母です。

看護学校に通うごく普通の女の子の生活を送っていたのが、交通事故をきっかけに一変。

その後のご自身の壮絶な体験を、笑顔でお話ししてくれました。笑顔の奥に秘められた、ご家族や友人、周囲の人々に対する想いと、人生に向かう強さ、あきらめない心に触れ、涙をこらえるのが大変でした。そして、リハビリテーション専門職種として、どのようにかかわっていくのかを考えさせられました。

講演の最後にはバイオリン演奏。どうやって? それは、作業療法士、義肢装具士の方たちと協力して製作した、バイオリン演奏専用の義手を着用してです。素敵な音色でした。

我々セラピストも“あきらめない心”をもち、対象者の方々とチャレンジする気持ちの大切さを教えていただきました。

伊藤さん、貴重な講演をありがとうございました。

参加いただいた、同窓生の皆さん、学生さん、ありがとうございました。

【同窓会事務局】

第6回新卒者研修コース [同窓会行事]

『地域におけるリハビリテーション』をテーマに,加藤成美先生(リハビリDAYSアン)、

堀部恭代先生(愛知医療短大OT専攻)のお二人にお話しをいただきました.

2025年に超高齢社会を迎える我が国では『地域包括ケアシステム』を導入する

ことによって,住民同士が支え合いながら健康を維持・促進する仕組みを作ろう

としています.お二人の先生の講義から療法士に求められるアプローチが,

対象者への直接的なアプローチから,住民のリーダーなどに働きかけるような

間接的なアプローチへと変わっていることが分かりました.

このような中,堀部先生の講義の中で日本PT・OT・ST協会が協力して,地域で

活躍する療法士を育成するための研修システムがあり,各県士会でその研修が受け

られるとの紹介がありました.

また,加藤先生の講義では,ご自身が経営している短時間通所介護施設で行なって

いる,対象者の主体性を引き出す具体的な取り組みについてお話をいただきました.

お二人の講義を聞いて,地域リハビリテーションの重要性を改めて感じた受講生も

多かったのではないでしょうか.回復期病院で活躍されている方も多いと思いますが,

日ごろから入院前・退院後の生活をイメージした関わりを心掛け,生活を改善する

ことのできる療法士になって下さい![]()

加藤先生、堀部先生ありがとうございました!!

次回は、9月3日(土)19:00~21:00(受付18:45~)

![]() 前半のテーマは「精神科領域のリハビリテーション」で,

前半のテーマは「精神科領域のリハビリテーション」で,

講師は横山剛先生(愛知医療短大OT専攻)です.

![]() 後半のテーマは「高次脳機能のリハビリテーション」で,

後半のテーマは「高次脳機能のリハビリテーション」で,

講師は加藤真夕美先生(愛知医療短大OT専攻)です。

![]() 皆さんの参加をお待ちしています!

皆さんの参加をお待ちしています! ![]()

第5回 新卒者研修コースを開催しました! [同窓会行事]

7月2日(土)19:00より第5回新卒者研修を行いました。

前半は、草川裕也先生(愛知医療短大OT専攻)による「手の外科リハビリテーション~末梢神経損傷に対するリハビリテーション~」についてです。

基礎的な解剖学から評価方法、治療法まで幅広くご講義していただきました。評価では、症状がもたらすADL上の障害、その障害が治癒過程に及ぼす影響と考慮すべき点を明確化することの大切さを知り、その評価方法について学ぶことができました。

治療法では、感覚に対しアプローチする際の注意点や進め方など細かく説明していただきました。

後半は、臼井晴信先生(愛知医療短大PT専攻)の「内部障害のリハビリテーション」についてです。

内部障害でも、「リスク管理、患者教育、予防」をkey wordに進みました。

整形・中枢疾患の患者様を治療するにあたって、内部障害の既往歴が深く関わってくることがあります。そのため、運動・作業による負荷は迅速に評価する必要があること、他職種と連携し再発予防や患者教育に努める必要について詳しくお話ししていただきました。

また、実際に心電図モニターを装着し、心理的負荷が心拍数にどのように影響を与えるかの実験も行いました。

まだまだ、悩みながら治療を行っている新卒者も多いかと思います。今回の講義で「あ!こんなアプローチ方法があるんだ!」「臨床の場で取り入れてみよう」と、明日からの臨床の場で活かしてもらえればと思います。

草川先生、臼井先生ありがとうございました!!

次回は、8月6日(土)19:00~21:00(受付18:45~)

テーマは「地域におけるリハビリテーション」

講師は、加藤成美先生(リハビリDAYSアン)、堀部恭代先生(愛知医療短大OT専攻)です。

皆さんの参加をお待ちしています!